专业研修

北京情义绵绵 研修干货满满

2018-07-20

——合肥一六八教育集团骨干教师高级研修班培训综述

七月的北京,高温湿热,暴雨连连,似乎是刻意为我们这群南来的客人,以一种独特的天气呼应,以一种独特的热情欢迎,以一种独特的仪式感开启培训模式。殊不知,我们的培训竟然也干货满满,意趣盎然。

仰之弥高,钻之弥坚(孔子)

7月16日,开班仪式简短而又务实:校长助理许静代表学校,从学校办学理念的高度,从高中新课程改革、学校可持续发展的高度,从教师队伍建设和教师专业发展的高度,就本期高级研修班的意义、目的和纪律要求作了强调,她还勉励我们作为学校教学的中坚与骨干,应当朝着更高的目标学习,钻研,进一步提升。并真诚祝愿全体老师注意愉快学习,保重身体。主办方宋合欢主任,学校赵一红主任就相关事项做了详细解读。

上午的活动是“破冰之旅”。主办方引进企业培训理念,以期营造轻松愉快的氛围,创造高效学习的情境,在小组建构环节,活动掀起了一个个高潮。主持人出示了几项要求:拟组名,展示体现理念的logo,介绍组员,唱组歌,喊口号,展示队形等。陶冲湖学校作为第一大组率先展示,他们以凤翔为组名,寄寓着腾飞之意;组长张康老师画的凤翔图logo,象征着陶冲湖学校五大教研组的骨干教师团结协作,率先展翅;“小苹果”的调子,塞进热情的欢迎词,让人忍俊不禁。高复年级的“爷们向前冲”作为压轴项目再掀高潮。他们高唱“团结就是力量”,他们摆出足球队员出场的惯用队形,既有气势又震撼人心。

此外,新桥学校展示了他们的“腾飞”,行政组展示了他们的“取经”;玫瑰园学校,高中各年级都结合学校理念、本组目标,唱出了自己心中的最强音,展示了他们向着更高目标,努力钻研、不断进取的精神风貌和协作精神。

以其昭昭,使人昭昭(孟子)

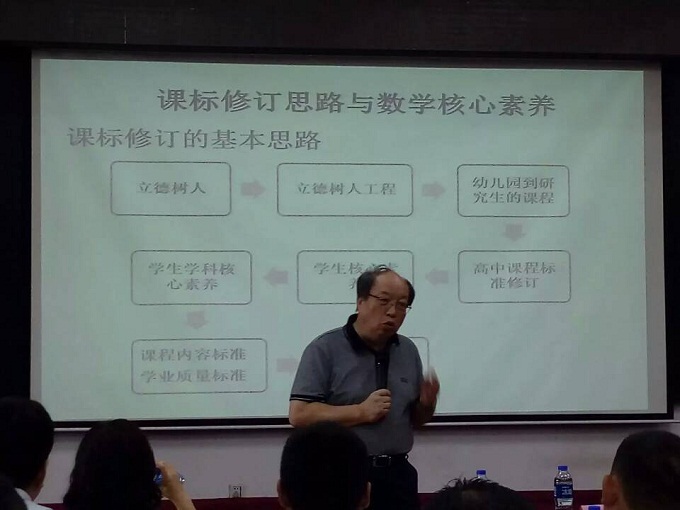

接下来的几天,我们聆听了首场讲座——高中新课标修订、核心素养的实施建议。教育专家王尚志系首都师范大学数学科学院教授,教育部高中数学课标修订组成员。王教授以其独特的视角,专业的切入,精准的分析,为我们奉献了关于新课标、新课改和核心素养的饕餮盛宴。王教授首先结合当今社会发展背景,就高中教育必须从“知识为本”向“以人为本”转变等问题,阐述了这次课标修订的背景。他强调说:课标和核心素养的修订关键是“问题”。包括“课标研制问题——课程标准实施问题”“课程标准实施——学校建设问题”“教师问题”“教学问题”等。由此,他建议老师应以问题为驱动,研究解决问题,并培养学生不断地发现、提出问题,不断地分析、解决问题。他还就新课标修订的思路,核心素养的定位,高中所有学科核心素养的内核等做了详尽的阐述。

李晶教授为我们讲授的是“走进课堂做研究”。作为教育部中小学继续教育的专家,她的研究深入浅出,她的讲座娓娓道来。她首先从“同化”和“顺应”,“批判性”与“结构化”等角度剖析新型师生关系,明确骨干教师发展的着眼点。她还就教学反思的依据、策略,教学设计的四条标准,构建学科系统的层次及战略等为我们浅斟慢酌,使我们有醍醐灌顶之感。

如果说李教授是长袖善舞,那么董菊艳老师则属于庖丁解牛。作为北京市骨干教师,她教授的是“新高考背景下的学校生涯教育顶层设计”。董老师结合自身丰富的教学经验,以大量科学、务实、可操作的案例,并站在一定的高度为我们详细解读:(1)新高考引发的生涯规划教育需求;(2)学校生涯规划教育的顶层设计(3)生涯规划教育与课程改革的具体操作等,真是庖丁解牛,切中肯綮。董老师还就“导师制”、“生涯课程校外体验项目”、“网络综合平台系统”、“家庭生涯教练”等热门话题和与会老师分享经验。老师们对构建“个体特征”“中学学科”“大学专业”“未来职业”、“自我学科”“专业职业”等课程立交桥尤为感兴趣。董老师还对率先实行的北京新课改作出展望与思考。

李卫东教授是北京市特级教师,新课改专家。他教授的是“新高考背景下的教学改革”。李教授用大数据为我们分析比较了浙江、上海两地的新课改、新高考的得失,为我们分享了北京市一年来课程改革的有益经验。他对新课标、课程改革、核心素养等概念做了非常明晰的分析。

不愤不启,不悱不发(孔子)

7月18日全天、19日下午、20日全天的培训互动性较强,启发性很强。

“走进世界咖啡”是第二场互动课堂。旨在创造一种合作学习,互助交流,同伴互助的开放式学习模式。活动主要围绕“生成性课堂教学策略”专题进行研讨。活动步骤为:一、小组成员轮流自由发表观点,小组长整理归类并反馈。、二、小组成员到其他小组倾听并汇报本组的观点。三、小组再整合分享其他小组意见。四、组长上台汇报本组观点。高中组代表强调了生成性课堂的教师定位,学生思考归纳总结,教师的预设,目标达成的策略等。初中组分享的观点可概括为:1.问题设计是先导。2.民主氛围是辅翼。3.合作探究是手段。4.能力拓展是根本。5.教师素养是保障。

北京八中教坛新秀党啸林的专题“教学机智——不曾预约的课堂资源”真是既似曾相识,又耳目一新。

迟希新教授很博学,很儒雅,很务实。他的专题讲座是“打通教师培训实效的最后‘一公里’”,这对于我们这些承担教学与教研双重任务的“骨干”们既实用又有挑战。他从新课改背景,教师专业素养,学生学科核心素养等角度为我们一路铺垫。又以合作交流,互动探究的形式,让我们明确,要基于“成人学习的特点”,着力抓好教师培训的四个渠道:强化案例教学,注重任务驱动,倡导行动研究,采取混合式培训。

培训最后一天,我们发(hua)现,我们的淮(fai)南老乡余新教授的淮南普通话(h、f不分)特地道,特亲切,他的坏坏的微笑特迷人,因而他的课也特受追捧。他的课“学生为本的教学体验与设计”,融合了他多年的教学经验、长期的理论研究,根植于课堂的实验检验。他善于启发调动,他善于捕捉一些稍纵即逝的教育情境,善于列举一些司空见惯的教学案例,善于掀起一次次头脑风暴,向传统的课堂发起挑战。课堂不再是老师的一言堂,不再是老师主导的讲坛,而是学生为主演的生态化的演练场。他勉励我们要注重新型师生关系建设,时刻注意“亲其师”,才能“信其道”。在课堂结构上,他建议我们“前拓后展”,将预习,上课,复习与作业有效落实。在课堂教学上,他提倡构建“以学生为本的生态课堂——项目教学。”

学至于行之而止矣(荀子)

“真正的教育是用一棵树去摇动另一棵树,用一朵云去推动另一朵云,用一个灵魂去唤醒另一个灵魂。

德国著名哲学家雅斯贝尔斯如是说。多么诗情画意而又哲思睿智的表述!它告诉我们教育是春风化雨、潜移默化的影响。为期一周的北京研修即将进入尾声,各位教育专家和一线教学骨干理论与实际相结合,为我们传授了大量教育理念,真是干货满满,满载而归。我们不可能将所有理念与经验完全吃透消化并运用,至少,我们可以朝着大咖们所指引的新课改的大方向,继续探索,持续钻研;我们可以怀揣董菊艳、党啸林等教育方家的教育理想、敬业意识和实干精神,高歌猛进,奋力争先;筑梦路上,我们也绝不孤独。

“不闻不若闻之,闻之不若见之,见之不若知之,知之不若行之,学至于行而止矣。”

这是2000多年前著名教育家、思想家荀子给我们的宝贵遗训,意为:不听见不如听见,听见不如看见,看见不如明白,明白不如做到,学到并做到,才算达到最高境界。在日常生活和学习中,专业提升,学科教学,专业素养,理论研修等方面,我们学习了不少,但我们因为实践的不够,探索的不大胆,因而总觉得不够理想;“学至于行而止矣”,所以,今后必须认真学习,努力做到学以致用,知行合一,才能提升素养,适应课改,逐步成为一个真正推动教研组建设,致力于在学校可持续发展的中坚和“骨干”!

“学有所用才是王道!”

周艳芳老师在她的学习日志中纵情写道。是的,尽量吃透,努力消化,勉力前行,付出实际行动才是我们的根本,才是我们真正的王道。“以其昏昏”,难以“使人昭昭”。作为学校教学与教研的骨干,我们理应率先在今后的班级管理,教学研究,“青蓝工程”等工作中率先垂范,勉力修为,绝不辜负校领导的厚爱与期待。

一六八陶冲湖学校 姚能文